30.09.

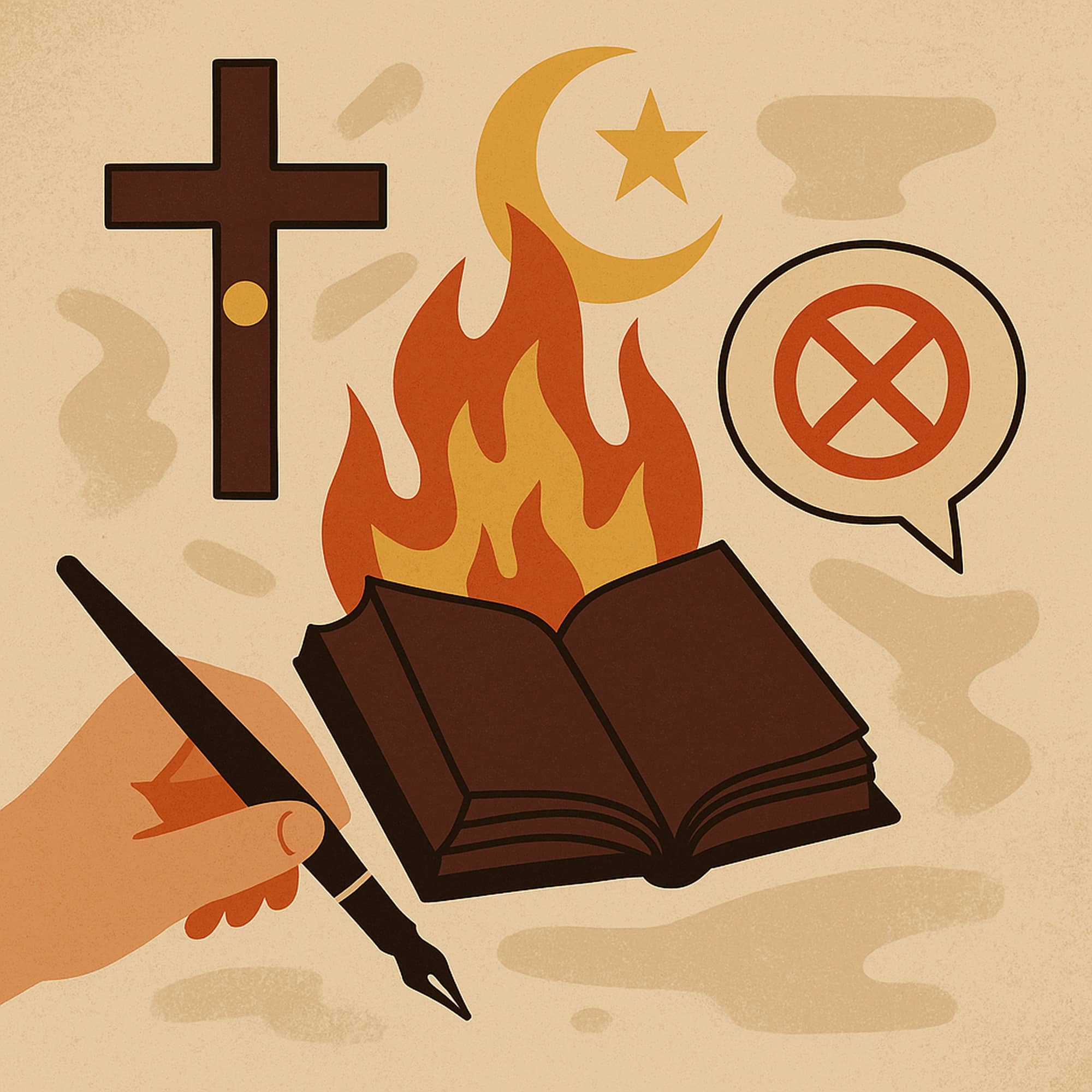

Tag der Blasphemie: Ursprung, Bedeutung und die Debatte um Gotteslästerung

Jedes Jahr am 30. September begehen säkulare Organisationen weltweit den „Tag der Blasphemie“ (auch International Blasphemy Day genannt). Dieser Aktionstag rückt die Themen Gotteslästerung, Meinungsfreiheit und säkulare Werte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch was sind die Ursprünge dieses Tages, welchen Hintergrund hat seine Einführung – und warum ist er gesellschaftlich wie politisch bedeutsam? Im Folgenden werden die historische Entstehung des Aktionstags, seine internationale Wahrnehmung sowie die kontroversen Debatten um Blasphemiegesetze, freie Meinungsäußerung und den Umgang mit religiösen Gefühlen beleuchtet. Unterstützer und Kritiker kommen gleichermaßen zu Wort, untermauert durch Beispiele aus Geschichte und Gegenwart.

Ursprung und Anlass der Einführung

Der Tag der Blasphemie wurde im Jahr 2009 von der US-amerikanischen Organisation Center for Inquiry ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr am 30. September statt. Ziel des Aktionstags ist es, offen Kritik an Religionen und religiösen Glaubensinhalten zu üben und so einen Dialog und Debatten anzustoßen – nicht um Gläubige mutwillig zu beleidigen, sondern um ein Zeichen für freie Meinungsäußerung zu setzen. Das Datum wurde bewusst gewählt: Es erinnert an die Veröffentlichung umstrittener Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten am 30. September 2005, die weltweit teils heftige Reaktionen und Proteste auslösten. Die Empörung über diese satirischen Darstellungen – bis hin zu gewaltsamen Ausschreitungen – machte deutlich, welche brisante Sprengkraft das Thema Blasphemie im Spannungsfeld von Religion und Meinungsfreiheit besitzt.

Hinter der Gründung des Aktionstags stand die Idee, dass Ideen und Glaubensinhalte – auch religiöse – keiner absoluten Schonung unterliegen dürfen. „Es gibt kein Menschenrecht darauf, nicht beleidigt zu werden“, erklärte etwa CFI-Präsident Ronald A. Lindsay zum ersten Blasphemie-Tag; man wolle zwar nicht gezielt provozieren, nehme aber in Kauf, dass im Zuge offener Debatten religiöse Gefühle verletzt werden könnten. Diese Haltung spiegelt ein zentrales Anliegen der Initiatoren wider: Religion soll – wie jede andere Überzeugung – kritisiert, hinterfragt und satirisch behandelt werden dürfen, ohne dass dies strafrechtliche oder gar gewaltsame Konsequenzen nach sich zieht.

Gesellschaftliche und politische Bedeutung

Der Tag der Blasphemie hat eine wichtige Signalwirkung im Einsatz für Meinungsfreiheit und säkulare Werte. In vielen Ländern der Welt müssen Menschen nämlich weiterhin um ihre Freiheit oder gar ihr Leben fürchten, wenn sie religiöse Dogmen infrage stellen oder als blasphemisch angesehene Äußerungen tätigen. Sogenannte Blasphemiegesetze stellen in zahlreichen Staaten Gotteslästerung unter Strafe – teils mit drakonischen Strafen. Säkulare Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen nutzen den 30. September daher, um auf Fälle aufmerksam zu machen, in denen Blasphemie-Vorwürfe zu Verfolgung, Haft oder Schlimmerem geführt haben, und fordern die Abschaffung solcher Gesetze.

So widmete die International Humanist and Ethical Union (IHEU) – heute Humanists International – anlässlich des Blasphemie-Tags 2017 eine Erklärung vor den Vereinten Nationen den Schicksalen mehrerer inhaftierter „Gotteslästerer“ und mahnte deren Freilassung an. Genannt wurden etwa der saudische Blogger Raif Badawi und der palästinensische Dichter Ashraf Fayadh, die in Saudi-Arabien wegen „religiöser Beleidigung“ bzw. „Beleidigung des Islam“ langjährige Haftstrafen und körperliche Züchtigungen erhielten. In Saudi-Arabien war zudem der junge Internet-Nutzer Ahmad Al-Shamri wegen Äußerungen in sozialen Medien sogar zum Tode verurteilt worden. Solche Fälle machen deutlich, warum der Protest gegen Blasphemiegesetze für viele zur Frage der Menschenrechte geworden ist: „Wenn ein Staat Blasphemie verbietet, verstößt er gegen seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen“, erklärte die IHEU bei der UN eindringlich.

Auch auf politischer Ebene zeigt der Aktionstag Wirkung. Im September 2017 – unmittelbar vor dem Blasphemie-Tag – verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat erstmals eine Resolution, welche die Staaten aufforderte, Todesstrafen für Blasphemie, Apostasie und ähnliche Vorwürfe nicht anzuwenden. Dieser Beschluss, der von engagierter Aufklärungsarbeit humanistischer Organisationen vorbereitet worden war, wurde als wichtiger Schritt begrüßt. „Wir arbeiten darauf hin, dass langfristig alle Gesetze aufgehoben werden, die Apostasie und Blasphemie unter Strafe stellen“, kommentierte IHEU-Vertreterin Elizabeth O’Casey den Erfolg. Die Resolution war zugleich ein symbolisches Signal im Sinne des Blasphemie-Tags: Staaten sollen vom Töten oder Bestrafen für vermeintliche Gotteslästerung Abstand nehmen.

Internationale Wahrnehmung und Debatte

Obwohl der Tag der Blasphemie kein staatlicher Feiertag ist, wird er von vielen säkularen Organisationen weltweit genutzt, um für Meinungsfreiheit zu werben. Veranstaltungen, Vorträge, Kunstaktionen und Social-Media-Kampagnen machen auf das Thema aufmerksam. Dabei geht es nicht darum, Gläubige pauschal zu verspotten, sondern darum, zu zeigen: In einer offenen Gesellschaft muss Kritik an Religion möglich sein – ohne Angst vor staatlicher oder gesellschaftlicher Repression.

Kritik gibt es jedoch auch: Viele religiöse Gruppen empfinden den Aktionstag als Provokation oder respektlos. Sie warnen davor, dass unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit gezielt religiöse Gefühle verletzt würden. Zwischen dem Recht auf freie Rede und dem Anspruch auf Respekt vor religiösem Glauben verläuft eine Gratlinie, über die immer wieder kontrovers diskutiert wird.

Fazit

Der Tag der Blasphemie erinnert daran, dass in vielen Teilen der Welt Menschen noch immer für kritische Äußerungen über Religion verfolgt werden. Er stellt die grundsätzliche Frage, wie viel Freiheit eine Gesellschaft zulässt – auch wenn diese unbequem ist. Zugleich ruft er zur Reflexion darüber auf, wie der Dialog zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen respektvoll und auf Augenhöhe gelingen kann. In diesem Sinne bleibt der 30. September ein wichtiger, wenn auch umstrittener Impulsgeber für Diskussionen über Toleranz, Menschenrechte und Meinungsfreiheit.